27/08/2011

Archéologie (3)

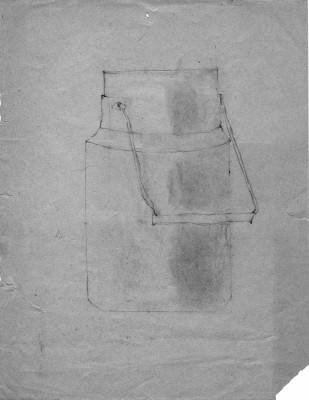

Une petite fille, de 8 ou 9 ans peut-être, s'applique à dessiner le pot à lait posé devant elle. Pour se rassurer, parce que c'est difficile, elle trace les bords du pot à la règle, naïvement. Les parties arrondies sont plus délicates à faire, comme les ombres. En somme, c'est ma première nature morte. Je ne me souviens pas du tout du lieu où je me trouve à ce moment là. Peut-être dans la "petite pièce" (en fait assez vaste pour accueillir facilement 20 personnes, mais c'est la seule qui nous serve de salle de séjour, ou de salon). Peut-être neigeait-il. Peut-être que l'atmosphère douillette de la petite pièce incitait à une activité paisible et personnelle... Mais ce dont je me souviens avec précision, c'est le sentiment de bonheur inouï éprouvé à ce moment où je dessine, seule. Le sentiment, l'impression, que je suis en train de faire un chef d'oeuvre. C'est le premier dessin dont je me souvienne. Le plus extraordinaire à mes yeux aujourd'hui, c'est le fait de l'avoir conservé, malgré les déménagements multiples. Et qu'il continue à évoquer pour moi ce souvenir intact de "bonheur artistique", dans sa naïveté et sa maladresse.

16:46 Publié dans Chronique sans faits divers | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer

Imprimer

23/08/2011

Les pièges de la vie comme elle va

Je m'interroge, en bonne vieille tortue que je suis. Pourquoi devient-on de plus en plus maniaque en vieillissant ? Pourquoi tant d'attachement à des broutilles ?

Je constate mes petites habitudes, encore assez innocentes : déjeuner avec tel bol, pas un autre, telle cuillère, etc... Quand les préférences naturelles, et légitimes après tout, deviennent des maniaqueries qu'on impose aux autres, ça devient plus compliqué, parce que c'est insidieux, que ça pourrit la vie, sans qu'on le sache. Avec l'âge, on perd l'insouciance et l'optimisme (je ne dis pas l'insouciance et l'optimisme des jeunes, car être jeune n'est pas être insouciant, encore moins optimiste !). Mais on est davantage enclin à voir derrière tous les événements quotidiens, petits ou grands, les dangers possibles. Donc à s'inquiéter de tout... Les petites maniaqueries se sont installées pour rassurer, par leur répétition immuable. Les poussières faites, l'ordre sacré des courses. La préparation des repas ritualisée. Les gestes méticuleux de la vaisselle, qu'on n'abandonne à personne d'autre. Pire, le repassage. Plier le linge toujours de la même façon, pour la régularité des piles dans l'armoire. Repasser même les caleçons ou les slips. Impensable de ne pas faire les lits... Tout ça pas pour la beauté des choses, je pourrais comprendre ! Non, c'est une fin en soi. Une énergie mobilisée pour... rien. Mais nous a-t-on appris qu'il pouvait y avoir une autre vie ? Car en arrière plan, j'entends l'écho d'une éducation où l'ordre est une valeur en soi, où les armoires impeccables priment sur la main tendue, la lecture ou la promenade. Les années n'effacent pas ce substrat pourtant desséché. Il en reste des traces déformées, sous formes de manies stériles. De peu d'importance quelquefois, presque invalidantes d'autres fois, toujours agaçantes pour l'entourage. On y perd légèreté et temps libre, ce précieux temps de loisir dont parlait Yu Li dans ses Carnets, condition de la liberté d'esprit et de la liberté tout court.

11:25 Publié dans Chronique sans faits divers | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer

Imprimer

19/08/2011

Ma bibliothèque (suite)

Je disais dernièrement n'avoir jamais cessé de chercher des livres... Mais plus j'avance dans la vie, plus je trouve que le commerce des livres est à la fois excitant et décevant.

Diderot disait que les bibliothèques sont les réceptacles des productions du génie et des immondices des lettres (citation de mémoire, donc approximative, mais les termes sont exacts, sinon l'ordre). On peut en dire autant des librairies et des bouquinistes. Après quelques heures passées dans un de ces villages de l'écrit qui se sont créés dans les deux dernières décennies, alors qu'on nous répète que la lecture régresse dans notre pays, je me sens flouée. Des bouquinistes où les productions du génie peinent à émerger des immondices des lettres. Quelques heures suffisent pour comprendre ce qu'a été l'édition dans la seconde moitié du 20° siècle. Les gloires passées sont là, avec d'autres plus obscures, mais elles sont tellement passées qu'on n'a même plus envie de les ouvrir. Les multiples éditions en club de toutes sortes inondent ces étals, mais que c'est fastidieux de fouiller ces empilement... Quelques flashes pourtant : je me souviens avoir lu ceci ou cela, il y a très longtemps, mais je ne ressens plus aucun intérêt pour ces littératures marquées par l'air du temps et tombées naturellement en désuétude. Seuls les livres de lecture courante, les abécédaires, ou les collections pour enfants des années 50 réveillent mon attention. La magie de l'apprentissage de la lecture et des lectures enfantines reste intacte. Les décennies de production insipide n'ont pas réussi à éteindre ce feu initial.

Je suis rentrée bredouille de mes errements chez les bouquinistes, ce dont mes rayonnages pourraient me remercier... Me reste les librairies de ma ville, voire les bibliothèques publiques, mais j'ouvre là un nouveau chapitre, où ce que j'aurais à dire pourrait lasser mon lecteur occasionnel. Une autre fois, peut-être ?

08:39 Publié dans Chronique sans faits divers | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer

Imprimer

15/08/2011

Ma bibliothèque (pour y voir plus clair)

Pourquoi conserve-t-on des livres que l'on ne rouvrira jamais (et on sait très bien qu'on ne les rouvrira jamais) ? Nos bibliothèques sont encombrantes, lourdes. Elles obèrent les déménagements. Pourtant, malgré la gêne, on se sépare rarement de ses livres. Même après un déménagement fastidieux, il en reste encore beaucoup (trop !) pour le nouveau logement.

Conserve-t-on seulement en souvenir d'émotions anciennes de lecture ? Plus ou moins oubliées d'ailleurs...

Une bibliothèque personnelle n'a de sens que pour son possesseur. C'est un labyrinthe privé, dont les accès ne sont perceptibles que pour celui qui les pratique au quotidien.

Les modes de classement possibles ont été longuement explorés, décrits, analysés, par des experts en la matière (Pérec, Manguel...)

Mais comment les livres sont-ils arrivés là, par quels processus de cooptation, de choix, de conseils, de besoins, réels ou supposés ? Impression que rien n'arrive jamais par hasard. Il a fallu entrer dans une librairie, décripter le mode de classement (le mot livre a pour corollaire le mot classement), errer au milieu des tables de présentation. On peut avoir avec soi un petit carnet pense-bête pour les mémoires défaillantes. Sensation d'une petite décharge électrique quand la main se pose sur ce livre que justement on cherchait ou sur celui qu'on ne cherchait pas, mais qui tombe fort à propos.

Nos bibliothèques nous ressemblent. Elles témoignent de nos goûts, de nos histoires personnelles, de nos études, de nos origines. J'ai par exemple sur mes étagères des livres sur l'histoire de mon pays natal. Mes anciens livres d'études. Et des histoires de la littérature très ennuyeuses. Montrez moi vos livres, je vous dirai qui vous êtes...

Alors que je suis le désordre incarné, mes livres sont rangés, arbitrairement bien sûr, de telle façon que je retrouve toujours celui dont j'ai besoin. Besoins fréquents : je crois que je n'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans ouvrir un livre (enfin : depuis que j'ai appris à lire). Et depuis mes premières explorations dans les caisses de livres d'une vieille tante décédée, dans un grenier glacial, je n'ai jamais cessé de chercher des livres.

(à suivre, peut-être...)

14:57 Publié dans Chronique sans faits divers | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer